Ein Artikel von Börries Nehe

Der neue Autoritarismus will die fortschrittlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre beseitigen. Inmitten der vielfältigen Krisen richten sich politische Strategien immer häufiger gegen die Schwächsten der Gesellschaft. Gegenstrategien dürfen nicht auf der Verteidigung des Bestehenden verharren. Es braucht eine Politik, die für Umverteilung, Gerechtigkeit und Anerkennung kämpft und dem emotionalen Appeal des Autoritarismus etwas entgegensetzt.

In rasantem Tempo wird die Welt undemokratischer, ungleicher, rauer und weniger rechtsstaatlich. Autoritäre Regierungen und Bewegungen scheinen sich unaufhaltsam auszudehnen. Rassistische, antifeministische und nationalistische Ideologien haben Hochkonjunktur. Was gestern noch als unumstößliche Rechte galten – beispielsweise das Recht auf Asyl, die Meinungs- oder die Wissenschaftsfreiheit –, sieht sich heute Angriffen der extremen Rechten und auch von Teilen der politischen „Mitte“ ausgesetzt.

Nicht nur unser politisches Koordinatensystem scheint zusehends seine Gültigkeit zu verlieren. Selbst was wahr und was unwahr ist, und ob diese Frage überhaupt noch Sinn macht oder jemanden interessiert, ist in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten alles andere als ausgemacht.

An den ersten Monaten der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten Donald Trump lässt sich gut sehen, wie die autoritäre Mischung aus Schocktherapie, triumphalistischem Narrativ und Drohgebärden funktioniert. Das systematische Übertreten von Regeln, der offen zur Schau gestellte Zynismus sowie die faschistische Leidenschaft, mit der die Macht um ihrer selbst willen zelebriert wird, schlägt die Welt derzeit in ihren Bann. Und eben das ist auch das Ziel dieser autoritären Performances.

Autoritarismus im Neoliberalismus angelegt

Allerdings hat die Diskussion über Autoritarismus viele blinde Flecken. Allen voran ist das die Vorstellung, liberale Demokratie und Autoritarismus seien ein Gegensatzpaar. Autoritarismus geschieht nach dieser Lesart in einem Außen der liberalen Demokratie und stellt einen Bruch mit dieser dar. Emmanuel Macron erscheint dann als Retter der Demokratie, Marine Le Pen als ihre Bestatterin; Viktor Orbán als die dunkle, Ursula von der Leyen als die helle Seite der Macht. Doch diese Dichotomie besteht so nicht, vielmehr sind anti-demokratische und autoritäre Mechanismen Teil der liberalen Demokratie und wurden insbesondere in Zeiten des Neoliberalismus stark ausgeweitet. Dagegen kann man einwenden, dass jene Phase, die die US-Philosophin Nancy Fraser als „progressiven Neoliberalismus“ tituliert hat und für die Personen wie Bill Clinton, Gerhard Schröder oder Barack Obama stehen, neben einer regelbasierten Weltordnung auch eine Ausweitung von Frauen- und Minderheitenrechten, Multikulturalismus und Diversität mit sich brachte. Gegen diese liberalen Errungenschaften richtet sich heute der Kreuzzug der Regierung Trump-Musk.

Allerdings galt das „progressive“ vor allem für Teile des Globalen Nordens. Deutlich repressiver zeigte sich der extraktivistische, also auf der Ausbeutung von Rohstoffen basierende Neoliberalismus im Globalen Süden. In vielen Ländern – man denke an Lateinamerika – gingen Prozesse formaler Demokratisierung mit einer „Privatisierung“ der Gewalt einher. Statt Militärdiktaturen übernahmen Kartelle und Banden das Geschäft der Unterdrückung und verfolgten dabei ganz eigene Interessen. Vor allem aber waren die oben genannten „Fortschritte“ im Norden und Süden mit einer Ausweitung der Macht des Finanzsystems, einer Schwächung staatlicher Umverteilungspolitik sowie einer Prekarisierung der Arbeits- und Lebensbedingungen verbunden. Vorübergehende Ausnahmen stellten allenfalls die (Mitte-)Links-Regierungen in Lateinamerika dar, die in den 2000er Jahren einige soziale Fortschritte durchsetzen konnten.

Die Vielfachkrise wird autoritär bewältigt

Zwar stellten viele soziale Bewegungen die neoliberale Hegemonie über lange Zeit infrage. Doch in seinen Grundfesten erschüttert wurde sie erst mit der Finanzkrise 2008, die vielen Beobachter*innen als Initialzündung der Vielfachkrise und der autoritären Wende gilt.

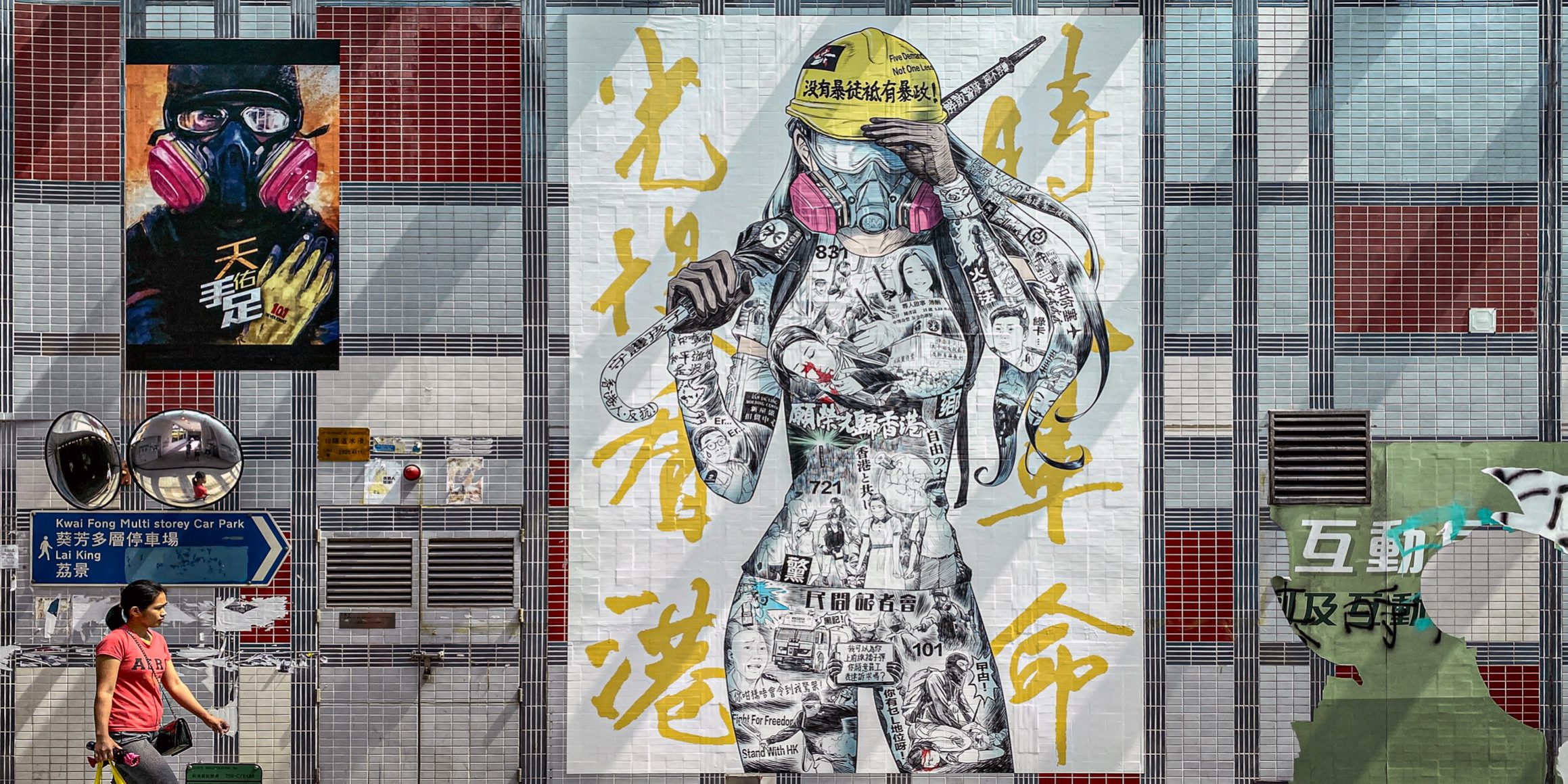

Waren anfänglich in vielen Ländern emanzipatorische und solidarische Antworten auf die neoliberale Krise tonangebend – Occupy Wall Street, die Indignados in Spanien, Syriza in Griechenland oder der Arabische Frühling –, so schälten sich parallel dazu zusehends autoritäre Bewältigungsstrategien heraus.

Eine unabhängig von der Parteizugehörigkeit kaum unterscheidbare neoliberale politische Elite setzt seitdem immer stärker auf einen autoritären Neoliberalismus: Abbau partizipativer, demokratischer Institutionen und Prozesse, brachiale Austeritätspolitik und im Zweifelsfall hartes Vorgehen gegen marginale Gruppen und Protest.

Im Windschatten davon hat eine andere neoliberale Krisenbewältigungsstrategie Form angenommen: ein reaktionärer, autoritärer Populismus, der auf eine aktive ideologische Mobilisierung der Beherrschten setzt. Dabei werden klassische reaktionäre Ansätze wie Rassismus und Kolonialismus, Antifeminismus oder Nationalismus mit neoliberalen vermischt. Diese verbinden sich zu neuen Ideologien der Ungleichheit. Statt des immer unglaubwürdigeren Versprechens gesellschaftlicher Gleichheit zelebriert der autoritäre Populismus die sozialen Hierarchien geradezu. Er vergöttert „Stärke“ (Waffen, Zynismus, Elon Musk) und verachtet das „Schwache“ (Frauen, Migrant*innen, Arme).

Angesichts einer von breiten Teilen der Bevölkerung geteilten Angst und Ohnmachtserfahrung inmitten der Vielfachkrise verspricht der Autoritarismus in seiner populistisch-reaktionären Form eine Rebellion gegen „die da unten“, gegen die man sich gewaltsam abgrenzt, und „die da oben“, womit nicht die reale Macht adressiert ist, sondern ein als zu weich und schwach wahrgenommenes politisches Personal („die Altparteien“, „Brüssel“, „die Globalisten“). In einer als unsicher und unverständlich wahrgenommenen Welt bietet dies einen Verständnis- und Interpretationsrahmen und identitäre Stabilität.

So sollen die Attacken gegen Gendersternchen und trans Personen die Mehrheitsgesellschaft ihrer unumstößlichen Männlichkeit und Weiblichkeit versichern. Parallel zur Vergewisserung „weiß“ oder „Hindu“, „anständig“ oder „Patriot“ zu sein, wohnt diesem Autoritarismus auch ein zutiefst neoliberales, rücksichtsloses Freiheitsversprechen inne. Freiheit wird verstanden als individueller Besitz, der gegen die Gesellschaft verteidigt werden muss, was beispielsweise in den rechten Coronaprotesten zutage trat.

Eine andere Welt vorstellbar machen

Wir sollten allerdings nicht jenen Lesarten auf den Leim gehen, die diese Entwicklungen allein den Frustrationen und Ressentiments der „Abstiegsbedrohten“ und „Globalisierungsverlierer*innen“ in die Schuhe schieben. Diese Form des Autoritarismus ist vor allem deshalb so wirkmächtig, weil die Krise des „liberalen Neoliberalismus“ ganz zentral auch eine Krise der Herrschenden und des Krisenmanagements ist. Seit etwa fünfzehn Jahren zeichnet sich immer klarer eine Auseinandersetzung darüber ab, wie der Kapitalismus in Zukunft gemanagt werden soll. Dieser Disput steht hinter den immer unnachgiebiger geführten Konflikten zwischen den verschiedenen Fraktionen der Mächtigen samt ihrer politischen Repräsentant*innen. Einig sind sie sich darüber, dass dafür weniger Demokratie gewagt werden soll, was letztlich die Konsequenz aus Christian Lindners Ausspruch „Mehr Milei oder Musk wagen“ wäre.

Dabei sucht die extreme Rechte den Schulterschluss mit den Subalternen und frustrierten Mittelklassen, denen sie Aufmerksamkeit und Gehör verspricht, ohne ihnen jedoch etwas abgeben zu müssen. Stattdessen wird ihre relative gesellschaftliche Position über die Abwertung von Schwächeren aufrechterhalten. In den USA können wir in Echtzeit beobachten, wie nach der Trumpisierung der Republikanischen Partei nun auch die prominenten Vertreter des (Tech-)Kapitals auf diesen Weg setzen. Was bedeutet es, in diesen düsteren Zeiten Hoffnung zu haben? Wir sollten anerkennen, dass die Rat- und Hoffnungslosigkeit ein wichtiger Treiber des Autoritären ist und dass unsere eigenen Ängste und Verunsicherungen vielleicht denen derer, die ins Autoritäre abdriften, nicht gänzlich unähnlich sind. Emanzipatorische, demokratische Gegenstrategien müssen die soziale Malaise ernst nehmen.

Es braucht eine Politik, die für Umverteilung, Gerechtigkeit und Anerkennung kämpft und dabei dem emotionalen Appeal des Autoritarismus etwas entgegensetzt. In einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen von der neoliberalen Demokratie abwenden, können Gegenstrategien nicht auf der Verteidigung des Bestehenden verharren, sondern müssen mit Leidenschaft und Radikalität ein anderes Leben und eine andere Welt wieder vorstellbar, wünschenswert und erlebbar machen. Es ist diese Praxis des Hoffens, die Menschen aus der Ohnmacht befreien und ihnen Handlungsmacht zurückgeben kann. Auch wenn wir es angesichts der vielen Schrecken manchmal vergessen: Weltweit, und oft unter widrigsten Umständen, kämpfen unzählige Bewegungen und Individuen für diese andere Welt.

Dr. Börries Nehe koordiniert das Internationale Wissenschaftskolleg zu Autoritarismus und Gegenstrategien an der Uni Potsdam. Eine Langversion des Artikels erschien im Südlink-Magazin 211 von INKOTA zum Thema „Die autoritäre Gefahr“ (https://webshop.inkota.de/suedlink-211-die-autoritaere-gefahr).